Mi amigo H avisa que está a diez cuadras de casa. Me pregunta si quiero una biblioteca que una ex desocupó. Esa clase de objetos, dice, que uno prefiere no tener otra vez en casa. Le digo que sí, que la quiero.

Todos mis muebles (muy pocos, la verdad) llegaron así, por gente que se mudó, se separó, se fue. No es raro: soy de esas chicas que han venido mudándose. Yo también me fui. Suena un poco dramático, pero no.

--Siempre lo mismo, si una no los ayuda, los tipos no pueden solos –dice la vecina del departamento de al lado, una señora que se emborracha seguido y usa chalinas alemanas de seda que le manda su hija desde el extranjero. Esa es su respuesta cuando le pregunto si conoce un camión de mudanzas que pueda venir en, digamos, tres minutos. Ella justo ha salido a dejar la basura en un cuartito que hay en cada piso, que probablemente se llame “incinerador” a menos que esa palabra sólo aparezca en las malas traducciones de Anagrama.

Camina con dificultad y tiembla al hablar. Hasta hace un tiempo, dejaba varias botellas de whisky vacías en ese cuartito. Ahora hay menos. Creo que le dan vergüenza esos cadáveres transparentes, sin nada que les corra ya por las venas. “Es que mi hija se volvió a Alemania hace poco, y yo estoy sola y la extraño”, delizó una vez. Le respondí que no se sienta sola, por decir algo, mientras pensaba en los muertos que cada quien tiene dentro de su placard.

No hay camión de mudanzas a la vista, entonces. Camino por las veredas estrechas de este barrio lleno de turistas y basura. Es una mañana húmeda. Llovió por la noche. Piso baldosas flojas que se mueven. Tengo el pelo sucio. No debe importarme. H tiene una biblioteca que cargaremos de un modo u otro.

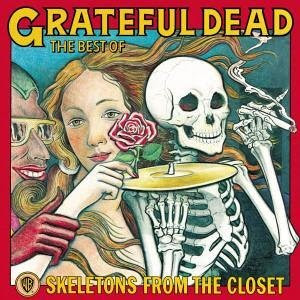

--Hola, rocker —le digo cuando lo veo, con su estampa curtida y elegante. Vivió mucho tiempo en Tolosa, un barrio de La Plata. Lo conocí el año pasado en un recital. Llevaba una remera de Grateful Dead. Es poeta. Es alto. Tiene más años de los que aparenta. Un día vino a casa con unas botas de cuero que parecían salidas de un tugurio, hermosas y llenas de polvo. Su hijo se recibió de psicólogo y él le regaló una guitarra eléctrica.

Tira al piso una colilla de Colorado. El humo queda en el aire. Lleva un piloto de película francesa porque, bueno, claro, nunca pierde la elegancia. Al lado suyo hay un biblioteca de tres estantes. Cuando la veo, me pregunto si lograremos llevarnos bien. Una debería preguntarse esas cosas cuando conoce una persona, no cuando se decide por un objeto.De ahí debe venir mi manía por bautizar los peluches de la infancia pero también las mesas, el televisor, unas cucharitas de madera clara (Agneta y Frida, como las cantantes de Abba).

--Vamos—dice H. Agarra la biblioteca por adelante y yo la parte de atrás. Empezamos a caminar. Opina que la gente nos va a cagar a puteadas por andar ocupando la vereda con ese mamotreto. Me río. Piso una baldosa que me salpica. Puteo. No puedo ver por dónde camino, sólo una biblioteca de bordes ásperos que me corta las manos. No nos vamos a llevar bien, querida.

Me gustaría parar y H dice que no. Le armaría un escándalo. Pero no da. A bancar los trapos, que nadie me obligó a decir “sí, quiero”. Aunque él también se cansa. “Romero, un, dos y abajo”, dice y la biblioteca queda un poco en el aire, un poco en mis brazos, en los suyos, pesada, la odio.

--Somos re clase media ¿eh? – se ríe H.

Nuestro ángel salvador aparece entre los autos. Es grande, corpulento. Se carga la biblioteca como si fuera una muñequita de papel, con esa delicadeza. “Pero si no pesa nada, che”, se ríe. Y pregunta dónde vamos. Goliat va silbando despreocupado, esquiva los charcos, la gente, se mueve por la calle como por una casa espaciosa, sin secretos. Nos cuenta que se llama Javier, que es un trapito de la zona. Deposita la biblioteca en la puerta de mi edificio, cobra lo suyo y se va.

--Ah, conseguiste un camión y un marido –dice la vecina del departamento de a lado cuando nos ve subir. H empieza a reír.

Dejamos la biblioteca en el único lugar donde hay un poco de espacio; es decir, el medio del living, que también es comedor, que también es el lugar donde escribo. Queda horrible ahí, tan fuera de lugar. H me pregunta si puede preparar café. Desde la cocina, me cuenta que compró esa biblioteca en Tolosa. Hace un tiempo pasé en tren por ahí y luego escribí un poema triste.

Quizás sea momento de que todas estas pilas de libros que atesoro, dispersas por el piso, empiecen a tener un lugar. Es hora de reacomodar los muebles. Podría pensar en decorar mi casa, tan ascética, que parece una habitación de hotel para pasar solo una noche. Podría empezar. La biblioteca se va quedar conmigo. “Tolosita”. Así la bautizo.

“la tortura es una anécdota”

-

“Epílogo” de Galimberti, Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, Aguilar,

Montevideo, Uruguay, 2010 (1ª edición, 2000).

*“El insomnio del guerrero”*

*(Mo...

Hace 2 días

que hermoso lo que escribiste Ivana! Tolosita lo merece, claramente.

ResponderEliminarEscribís hermoso, a ver si aprendo un poco leyendote jaja.

ResponderEliminarMi pieza es pequeñísima no entra siquiera mi cama. Todas las mañanas levanto el elástico con el colchón contra la pared para poder meter el atril estudiar parada violín. Pero eso no me impidió compararme tres bibliotecas de varios estantes y ponerlas en un costado de mi pieza en fila. Las bibliotecas son bibliotecas y como tal se las ama y se las llena de libros (o al menos esa es mi idea de un lugar feliz) jaja. Espero algún día recibir muebles como vos y tener un departamento por empezar, primero lo primero no? En fin fue lindo leerte, y ahora a estudiar! y mas luego a laburar.

ivana, sí que existe la palabra "incinerador", yo la usé mucho tiempo (hasta mucho tiempo después de que la basura ya no se incinerara, si es que alguna vez se incineró, en los edificios, desde que yo nací) y hasta la puse en un poema! y ahora mesmito me estoy dando cuenta de que el edificio donde vivo es el primero de mi vida sin la salita incineradora. ya me parecía a mí que algo faltaba en mi vida actual...

ResponderEliminar